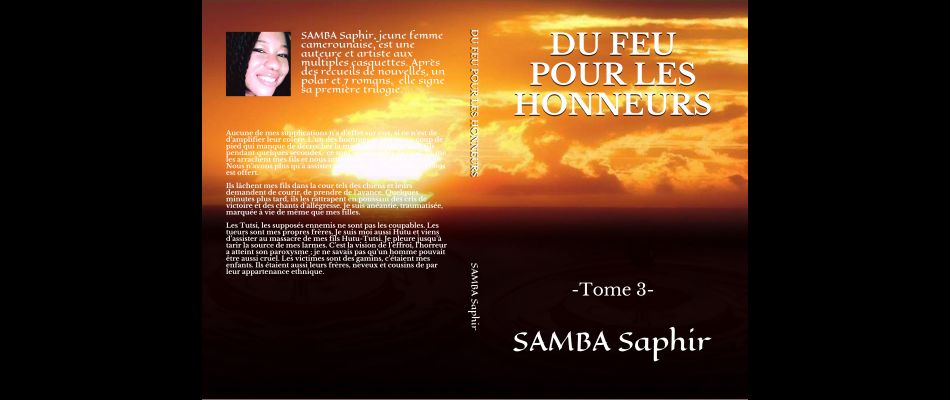

DU FEU POUR LES HONNEURS, Tome 3

Ecrit par labigsaphir

(Améthyste)

— Allo Mahir.

« Allo Amy. »

— Où es-tu ? Je demande d'une voix étouffée par la peur et l'effroi.

« Je suis coincé en ville... je suis coincé en ville. La circulation n'est pas aisée. »

— J'ai peur... j'ai peur Mahir.

« Ecoute, sors de la résidence ! Amy, sors rapidement de cette résidence ! Dépêche-toi ! »

— Où vais-je aller ?

« Sors de cet immeuble ! »

— Mais pour aller où ? J'essaye tant bien que mal de trouver une solution.

« Amy... »

Comment pour en rajouter à mon angoisse, j'entends l'alarme de mon téléphone indiquant la batterie faible. Quelques secondes plus tard, il s'éteint. Je sens une peur plus violente m'envahir. Cela fait à peine une heure que je suis réveillée, une heure que je crois avoir basculé dans un monde parallèle dont rien ne m'est hospitalier. Cela fait trois jours que Mahir et moi ne passons pas nos nuits ensemble.

Nous avons eu comme tous les couples, une dispute de rien du tout ; tout est parti d'une broutille, la tension est montée si vite et j'ai décidé de rentrer chez moi afin d'éviter tout débordement. Dans ces cas, il est facile de poser des actes que l'on pourrait regretter ou pire, les mots pourraient dépasser nos pensées.

Après avoir révisé durant toute la soirée d'hier, j'ai dormi une grande partie de la journée. Mon réflexe au réveil, après avoir fait ma prière, a été d'écouter Radio Milles collines. C'est ainsi que j'appris le décès des présidents Rwandais et Burundais. Sans être une passionnée, j'ai tout de suite compris que cela ne présageait rien de bon. J'ai appelé mon père qui m'a demandé de rester cloitrée chez moi jusqu'à nouvel ordre.

Une rumeur monte, puis des pas rapides devant ma porte. Des voix s'élèvent. Je m'habille rapidement, regarde par la fenêtre et vois des hommes, dans la rue, armés de machettes, dabas, houes et autres armes blanches. Ils ont de la haine dans les yeux et de la rage dans les gestes. Des coups violents sont frappés à ma porte avec insistance. La terre tremble sous mes pas, je sens qu'elle va se dérober. J'aimerais m'évanouir, mais quelques secondes puis j'entends une voix.

« Améthyste ! Améthyste ! »

Cette voix de femme apeurée, c'est ma voisine.

— Il faut partir. Ils sont là. Ils sont aux portes. Ils visitent toutes les résidences.

L'effroi dans ses yeux ne laisse aucune place à trop de questions. Et le spectacle autour de nous est horrible.

Des jeunes filles et garçons courent dans tous les sens, je fonce prendre les clés de ma voiture ainsi que toutes mes pièces.

Un bruit de métal défoncé se fait entendre, nous nous penchons et regardons à travers la balustrade ; un groupe d'hommes armés vient de renverser la barrière et pénètre dans la résidence. Nous descendons rapidement les marches jusqu'au deuxième étage et entrons dans une chambres au hasard, dans l'intention de nous jeter par un balcon pas loin du sol. Sans hésiter, nous le faisons et atterrissons sur nos pieds, la douleur est fulgurante ; mais pour l'heure, il n'est pas question de traîner, surtout qu'autour de nous, des étudiants ayant eu la même idée tombent des étages plus hauts. Le bruit des os et de crânes se brisant et les cris de douleurs sont insoutenables. Ce qui l'est plus encore, c'est la vision de ces corps qui s'aplatissent au contact du sol froid et dur. De la cervelle s'étale sur des mètres, partagée entre mares de sang et bouts de chair. Je vois pour la première fois des personnes agoniser devant moi.

Il me vient un goût étrange dans la bouche. Je vais vomir. Je me tords de douleur, mon estomac s'est contracté. Je ne peux rester droite ; Maria me soutient puis me fait comprendre qu'il est temps de partir. Nous nous dirigeons vers la sortie de la résidence lorsque nous entendons du bruit à notre gauche. Je plonger immédiatement dans la haie compacte qui longe le mur de la résidence, j'y suis toute transie d'effroi quand que je réalise que ma voisine n'a pas eu le même réflexe. J'étouffe les cris d'horreur qui se pressent à ma gorge ; sous mes yeux, je vois son corps frêle partir par petits bouts sous les coups aveugles des lames qui projettent du sang sur une dizaine de mètres. Son regard est resté figé dans ma direction comme un appel à l'aide. Sa tête, détachée, roule et arrive à quelques centimètres de ma cachette. Les yeux, restés écarquillés, sont toujours dans ma direction. Je dois fermer les yeux, ne plus regarder, ne pas graver cette grimace horrible laissée sur son visage ; mais je suis tétanisée. Je n'y arrive pas. Ses bourreaux jubilent. Ils se congratulent en tapant leurs machettes les unes contre les autres. Parmi eux, je reconnais un voisin de palier. Il semble chercher. Qui ? Quoi ? Il regarde à gauche, puis à droite. Tout autour. Sans arrêt. Je ferme les yeux et m'empêche de respirer, mon cœur cogne si fort dans ma poitrine que j'ai l'impression qu'il peut l'entendre.

— Elles étaient six sur notre pallier. Nous en avons eu quatre. Là il en manque deux. Je ne comprends pas, je les ai pourtant vues passer devant ma porte.

— Es-tu sûr qu'elles étaient des leurs ? Demande l'un des jeunes enragés.

— Mais oui, regardez sa carte d'identité.

Mes yeux s'ouvrent malgré moi ; ils commandent à mon corps de rester en alerte. Dire que j'ai peur est bien loin et trop minime pour ce que je ressens. La tête de ma voisine est un reflet de ce qui m'attend si je suis prise. Ce voisin d'habitude si adorable se penche et tire rageusement de la poche d'une des jambes mutilées une carte d'identité ; il lit et la passe aux autres qui hochent la tête et s'en vont. Je réalise alors que la carte d'identité est à présent un bouclier, un passe-droit pour la vie.

Je ne sais combien de temps passe avant que je n'entreprenne de bouger. Je tire ma carte d'identité de ma poche, lis la mention synonyme de condamnation à mort, décolle ma photo, la déchire et plie la carte plastifiée que j'enfouis dans la terre après avoir creusé avec mes doigts. S'il y a des traitres dans la résidence, ils doivent surveiller les entrées et sorties de l'immeuble. Je déchire mes vêtements et défie les lois de la terreur. Tout en priant, tout de même, je me penche sur le sang encore frais de ma voisine. Ce liquide, qui d'habitude coule et accompagne la vie, j'y trempe mes doigts et en enduis mes cheveux, mon visage et mes vêtements. Mon corps est secoué quand la nausée est à son comble. Je déverse mes tripes sur les morceaux de chair qui gisent par là. Puis, c'est en claudiquant que je me dirige vers la sortie. L'un des hommes, qui est là, noir de sang séché et de pensées macabres, me regarde méchamment et s'approche de moi, l'arme blanche transpirant du sang à la main.

— Toi, où vas-tu ? Me demande-t-il en kinyarwandas.

— Je ne sais pas... Je réponds avec un ton neutre.

Son visage se fait calme, il me parle de notre suprématie. Il ose me vanter les mérites de sa machette affûtée depuis des mois à dessein. Puis il me demande de partir sans peur aucune. Je traverse la barrière, et pour une fois, je ressens ce que le peuple de Moïse avait du vivre quand la mer s'était refermée sur l'armée du Pharaon. La tête baissée et des larmes aux yeux, je marche comme une automate. Tout autour de moi, des injures, des coups, de cris, des exécutions. Le soleil est haut, témoin indifférent. Pour les morts, c'est terminé ; mais pour moi et les autres persécutés, le pire reste à venir. Oui. Il y a bien pire.

Le sang des victimes qui déjà colle à la peau, prend une odeur de plus en plus insupportable. Dehors, des corps gisent çà et là. Certains agonisent et demandent désespérément de l'aide à des passants qui, eux-mêmes, en ont visiblement besoin. Je vois certains s'acharner sur des corps et des jeunes filles tirées par des gaillards dans des couloirs ou des ruelles d'où l'on peut non seulement entendre leurs cris de douleur, les râles de plaisir de leurs violeurs, mais aussi assister à ces humiliations gratuites aboutissant très souvent à des exécutions sommaires. Personne n'ose lever le petit doigt. La peur est si forte que l'on est parfois obligé de sourire ou même les encourager, pour avoir la vie sauve.

Au cœur de cette macabre agitation, l'image de mes parents me vient quand je vois un enfant séparé de ses parents, que l'on dépèce devant lui, avant de le décapiter lui aussi. Mes mains cherchent mon téléphone. Je ne l'ai plus. Je veux les entendre. Je veux savoir qu'ils vont bien. Je ne sais combien de kilomètres j'ai avalé, je ne sais combien d'heures j'ai marché, ni combien de barrages j'ai dû traverser. J'avance. Tout simplement. Avec la vague fuyant le feu et le sang. Quand le feu et le sang veulent bien nous laisser poursuivre la route. J'ai traversé des groupes d'hommes, de femmes, d'enfants buvant et dansant sur les corps chauds d'autres hommes, femmes et d'autres enfants. Toutes les bassesses sont parfaites pour survivre, à commencer par renier sa tribu et son nom. Il le faut, pour mes parents, pour Mahir.

J'arrive enfin dans mon quartier qui ne semble pas encore envahi, car il y a des renforts de gardiens et de gendarmes postés et prêts à nous défendre au péril de leurs vies. Je peux reprendre mon identité que je dois décliner à chaque barrage. Encore et encore.

Une fois devant la maison de mes parents, je m'effondre...